教育教材の作り方!作成手順から印刷製本までを解説

教育教材のテキストは、学習支援に欠かせないものとなっています。

しかし、いざ教材を作ろうとしても、企画・構成から手間がかかってしまい、効率的に良い教材作りができないという方も多いのではないでしょうか?

この記事では、教育教材の種類やその作成手順、テキスト教材の印刷製本方法を解説します。

教材作りに必要な心構え

まず、前提として教材はあくまで教育効果を高めるためのアシストであるということを押さえておきましょう。

そのため、教材には学習指導要領などを踏まえたうえで各教科・各領域における達成目標を盛り込むことが重要です。

また、学習において達成したい目標を促進してくれる効果的な教材を選ぶようにしましょう。

たとえば、英語では音声教材が必須になってきますし、料理の教材であれば途中の工程をわかりやすく説明する写真や動画が必要になります。

教材の主な種類3つ

教材には主に次の3つがあります。

- テキスト教材

- 動画(映像)教材

- 音声教材

テキスト教材であっても、動画・音声などのオンライン教材でも、印刷物であると書き込みなどができて学習に有効です。動画や音声の場合は特に、オンライン教材が多いため、URLをQRコードにしてテキストに印刷しておくことで動画・音声の教材にアクセスしやすくなります。

また、印刷物はオフラインでの利用が可能なため、インターネット接続が不安定な場所や、電子機器を使用できない状況でも学習が続けられます。学習の中断や障害を最小限に抑えることができるため、動画・音声の教材の補助教材としても有効です。

また、動画・音声の教材を作る際に仕様書を作って各スタッフに配布しておくと、作成がスムーズに進行できます。

テキスト教材

まず印刷物であるテキスト教材が一般的です。学校の教科書や問題集、講座などでも広く使われ、内容を直接見て、書き込みができるのがメリットです。

動画や音声の教材に比べて、原稿を作成してしまえば、印刷製本を依頼することができるため、動画編集や音声を入れるなどの複雑な工程を経なくても教材を作ることができます。

教育教材テキストの印刷製本の仕様について詳しくはこちらをご覧ください。

テキスト教材を作る際には、次のことに注意しましょう。

- 文字を小さくしすぎない

- 誤字がないか、表現が正しいかチェックする

文字が小さいと読みにくく、学習を妨げる障害要因となってしまいます。また誤字脱字がないか、表現が間違っていないかどうかもしっかりチェックしましょう。

動画(映像)教材

動画(映像)教材は、動画(映像)を活用したオンライン教材のことです。

セミナー動画や料理教室の動画など、その場にいるかのように講師の話を聞けたり、テキストでは伝えきれない作業の内容も細かく共有したりすることができます。

動画教材を作る際の注意点は次の通りです。

- 1セッションあたりの長さは15分以内がベスト

- 高画質で撮影する

- 動画の内容で伝えきれないことをテキスト教材で補足する

動画は長くなると飽きやすいため、1セッションあたりの長さは15分以内を意識しましょう。なるべく高画質で撮影し、動画の内容で伝えきれないことはテキスト教材で補足することをおすすめします。

音声教材

音声教材とは、音声のみが配信される教材で、画面を見る必要がないため、運転中や家事作業中の「ながら学習」が可能な教材です。

また、視覚障害や読み書き障害のある方をはじめとしたテキストを読むことが困難な方にとっても大きな学習支援となる教材です。

一方で、音声教材を作る際には次の点に注意する必要があります。

- 音楽を使用する際は、著作権に気を付ける

- 聞き取りやすい音量とスピードにする

音楽の利用については著作権に注意が必要です。著作権に抵触しないためには、フリー素材サイトから音源をダウンロードするか、自分で音楽を制作する必要があります。

また、音量が小さすぎたり大きすぎたり、スピードが速すぎたり遅すぎたりすると、かえって内容の理解を妨げてしまう可能性があります。そのため、適切な音量とスピードに調整することが重要です。

音声の補助教材としてテキスト冊子がおすすめです。

\ネット印刷ならプリントモール/

ご希望に合った印刷物を低価格・豊富な用紙・

様々な加工オプションからご提供できます!

教材の作り方ステップ5

教材の作り方は、以下の5つのステップで進行します。

- 企画・教材のテーマを決める

- 構成を考える

- 仕様を決める

- 教材の原稿執筆開始

- 教材を印刷製本する

【ステップ1】企画・教材のテーマを決める

教材を作成する前に、まずは誰を対象に、どのような目的で教材を作成するのかをしっかりと検討する必要があります。

対象者の年齢や学習レベル、既存の知識や関心を踏まえ、教材のテーマと目的を明確にしましょう。

たとえば、小学生向けの算数の基礎力養成教材なのか、中学生向けの英語の発音練習教材なのか、大人向けの健康講座教材なのかなど、具体的なイメージを持つことが大切です。

さらに、教材をいつ、どのような場面で活用するのかも決めておきます。授業の補助教材なのか、自宅学習用なのか、職場の研修教材なのかによっても、教材の構成や内容が変わってくるためです。

【ステップ2】構成を考える

次に、教材全体の構成を考える必要があります。

ステップ1で設定した学習目標にもとづいて、目標を達成するための具体的な学習項目を設定します。算数教材なら「1の位の足し算」「1の位の引き算」などが学習項目になります。

さらにそれらの項目の順序と、全体の構成を考えていきます。受講者の理解を助けるため、簡単なものから難しいものへと段階的に学習できるような構成が望ましいです。

【ステップ3】仕様を決める

教材の企画・構成ができたら、次は仕様を決めます。仕様書とは、レイアウトや動画の時間などの教材の具体的な仕様を設定したもので、教材作成を委託する場合などに作成しておくと非常にスムーズです。

テキスト教材の仕様書の作り方

テキスト教材の仕様書を作成する際は、文字の大きさやフォント、行間、余白のサイズなど読みやすさに配慮したレイアウトを心掛ける必要があります。

カラーか白黒かの選択や、図版や写真を使うかなどについてもしっかり記載しておきましょう。

映像教材の仕様書の作り方

映像教材の仕様書を作成する際は、まず映像の種類、つまり動画なのか静止画なのか、スライドショーやイラストなのかを決めます。

動画の時間、ファイル形式、解像度、フレームレート、アスペクト比など、技術的な映像仕様を詳細に記載します。さらに、ナレーションの有無、字幕の付与と言語なども指定します。

キャラクターやイラストを使用する場合は、それらのデザインに関するガイドラインを明示することも必要です。

効果音やBGMを使用するかどうか、その際にオリジナル音源を制作するのか、フリーまたは商用の素材を使うのかを明記する必要もあります。

音声教材の仕様書の作り方

音声教材の仕様書を作成する際は、ファイル形式と音質基準を明確に指定します。

ナレーションやキャラクター音声を使うかどうか、その言語や発声者の年齢層、性別、BGMや効果音の使用計画と、その音源の種別などを示します。

さらに、音声の修正加工が必要か、具体的にはピッチ変更、ノイズ除去、ノーマライズなどの処理を行うのかを明記します。

【ステップ4】教材の原稿執筆開始

仕様が決まれば、実際の教材の原稿執筆に取りかかります。全体の構成にそって、各項目の解説文や設問、練習問題などを書いていきます。

ただしこの作業は一気に進める必要はありません。書きやすいところから書き進めていきましょう。わかりやすい表現を心がけ、必要に応じて図解や例文を入れるなどして、受講者にとって読みやすい原稿になるよう意識しましょう。

原稿ができたら、何度も読み直して間違いやわかりにくい点がないかどうかチェックすることが大切です。

【ステップ5】教材を印刷製本する

テキスト教材を作成する場合は、原稿が完成したら印刷・製本の作業に入ります。

プリントモールでは5部〜最大100,000部まで注文ができ、大量印刷の場合にもコストを抑えられます。冊子印刷については、こちらをご利用ください。

教科書や問題集などのテキストを印刷依頼する際に、印刷会社を選ぶポイントは、こちら「ネット印刷で教科書・テキスト・問題集を注文するときの選び方」の記事をご覧ください。

また、印刷物だけでなく、映像や音声などのデジタルデータでの教材提供の需要も増えていますので、環境に合わせて最適な形態を選びましょう。電子化してEコマースなどでの販売も視野に入れると幅が広がります。

教材作成に便利なツール

教材作成に便利なツールを3つ紹介します。

PowerPoint

出典:Microsoft PowerPointスライドプレゼンテーションソフトウェア|Microsoft 365

出典:Microsoft PowerPointスライドプレゼンテーションソフトウェア|Microsoft 365

PowerPointは、プレゼンテーション作成ソフトですが、その機能を活用してeラーニング教材を作成することができます。

スライドショーを動画として保存したり、画面録画機能でナレーションを追加することで、動画教材を作成できます。

また、スライドをPDF形式で保存すれば、テキスト教材としても活用可能です。あらかじめ回答欄を設けたPowerPointファイルを配布し、演習教材としても使用できます。

Canva

出典:Canva

出典:Canva

Canvaは縦書きテキストの入力ができるため、国語の教材作成に便利です。同じデザインに複数人で同時に書き込めるので、協力して作文を書くこともできます。

eラーニングサービスとしての機能も備えており、外部サービスとの連携もできます。教師と生徒がリアルタイムで教材を編集し合えるため、対話型の学習が可能です。

Word

出典:Microsoft Wordを使用した無料オンライン文書編集|Microsoft 365

出典:Microsoft Wordを使用した無料オンライン文書編集|Microsoft 365

Wordはテキスト教材作成に適したツールです。算数や数学の教材に用いる、数式や分数の入力が簡単にできます。

テンプレートを活用すれば、プリントの作成も効率的に行えます。図表の挿入や見出しの設定、校正機能があり、文章のみならず視覚的な教材作成にも役立ちます。ルビの付与も可能なので、国語教材の作成にも適しています。

Wordで文字数・行間・余白を意識してページ原稿を作る方法は、こちらの「wordで文字数・行間・余白を意識してページ原稿を作る方法」を参考にしてください。

テキスト教材の印刷と製本方法

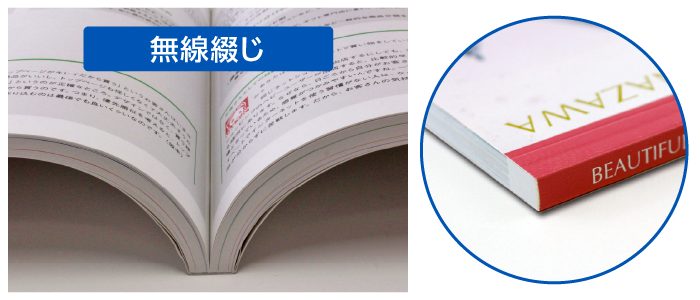

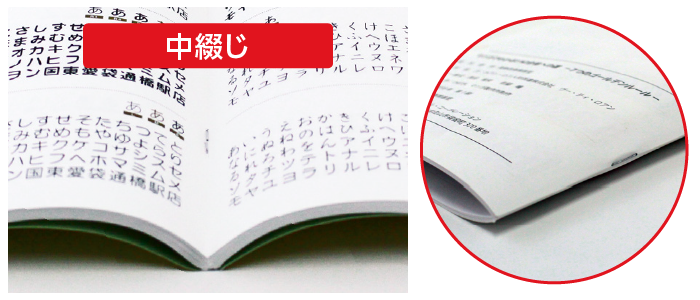

教材の製本方法は、使用目的やページ数などを考慮して選択します。主な製本方法には「無線綴じ」と「中綴じ」の2つがあります。

冊子製本を美しく仕上げたいという方は、こちらの「美しく仕上げる!冊子製本のプロセスとテクニック」をご覧ください。

教材のおすすめ仕様①長期間使用する場合は無線綴じ

無線綴じは、針金や糸を使わずに接着糊で製本する文庫本タイプの方法です。

耐久性に優れており、学校の教科書にも採用されています。繰り返し長期間使用するテキストには、この無線綴じがおすすめです。

教材のおすすめ仕様②ページ数が少ない場合は中綴じ

中綴じは、ホチキスで留めた紙を二つ折りにした雑誌タイプの製本方法です。

薄手の問題集や解答冊子など、ページ数の少ない短期使用のテキストに適しています。強度は無線綴じほどありませんが、安価で製本できるメリットがあります。

見開きで180度開いたまま置いておけるのが特長です。

テキスト教材の印刷製本はプリントモールにご相談ください

本記事では、教育教材の作り方、作成手順から印刷製本までを解説しました。

まず、教材作りに必要な心構えとして、あくまで教育効果を高めるためのアシストであることを押さえることが大切です。

そのため、学習指導要領などを踏まえ、各教科・領域の達成目標を盛り込む必要があります。また、テキスト・動画・音声の3つの教材の種類から、目的に合わせて適切なものを選びますが、テキスト教材は、動画や音声教材の補助としても欠かせない存在です。

プリントモールの冊子印刷なら、5部〜最大100,000部の大量印刷も可能です。冊子印刷について詳しくは、こちらからご覧いただけます。

テキスト教材の印刷をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ

お問合せ

コメントを投稿するにはログインしてください。