冊子のレイアウトはどう決める?専門用語も合わせて解説

冊子のページ構成やデザインに悩んだりはしていませんか?

ページをより見やすく、目を引くデザインにするためには、

レイアウトのコツを知っておくことが大切です。

この記事では、魅力的な冊子を作るためのコツをレイアウト見本を交えて解説します。

ぜひ冊子のページ構成を決める際の参考にしてください。

魅力的な冊子を作るにはレイアウトを工夫しよう

魅力的な冊子を作るにはレイアウトを工夫することが重要です。

冊子の読み手を考慮して、読みやすく目を引くようなレイアウトを意識してください。

冊子を読みやすくするには、まず以下の4つのポイントをおさえましょう。

・見出しでメリハリをつける

・余白をしっかりと確保する

・段組を調整して読みやすく

・写真やイラストを使って目を引くように

それでは、レイアウトのコツをそれぞれ詳しく解説していきます。

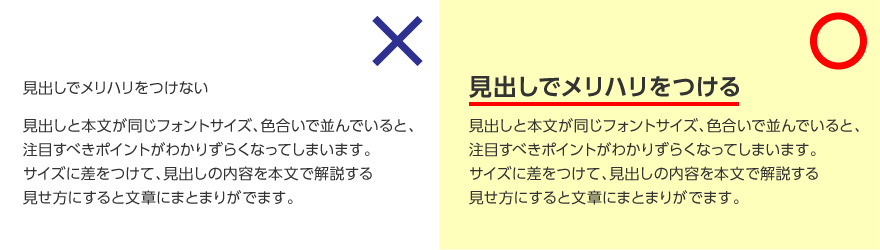

見出しでメリハリをつける

まずは読み手の興味を惹き付けるために、

目を引く見出しで文章にメリハリをつけましょう。

見出しと本文が同じフォントサイズ、色合いで並んでいると、

注目すべきポイントがわかりずらくなってしまいます。

サイズに差をつけて、見出しの内容を

本文で解説する見せ方にすると文章にまとまりがでます。

また、見出しは色をつけたり、線やマーカーを引いたり、枠で囲ったりしても

本文と差をつけることができます。

メリハリをつけることで情報の優位性を強調し、読みやすい冊子を作ることに繋がります。

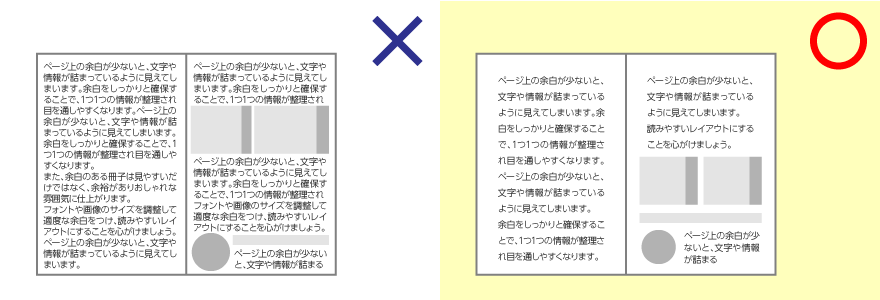

余白をしっかりと確保して見やすさをUP

ページ上の余白が少ないと、文字や情報が詰まっているように見えてしまいます。

余白をしっかりと確保することで、1つ1つの情報が整理され目を通しやすくなります。

また、余白のある冊子は見やすいだけではなく、余裕がありおしゃれな雰囲気に仕上がります。

フォントや画像のサイズを調整して適度な余白をつけ、

読みやすいレイアウトにすることを心がけましょう。

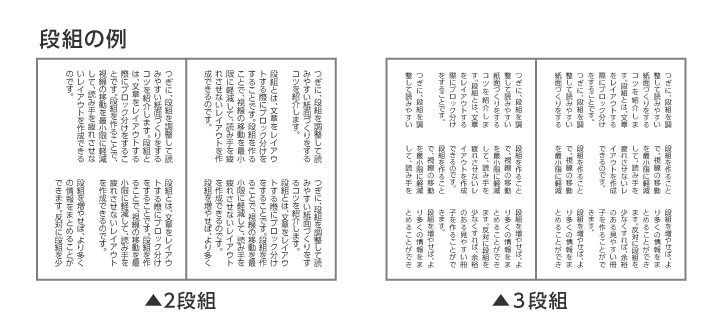

段組を調整して読みやすい紙面づくりを

つぎに、段組を調整して読みやすい紙面づくりをするコツを紹介します。

段組とは、文章をレイアウトする際にブロック分けをすることです。

段組を作ることで、視線の移動を最小限に軽減して、

読み手を疲れさせないレイアウトを作成できるのです。

段組を増やせば、より多くの情報をまとめることができます。

反対に段組を少なくすれば、余裕のある見やすい冊子を作ることができます。

段組の数は、ページの用途や情報量に応じて調整していきましょう。

写真やイラストを使って目を引くデザインに

文字ばかりの冊子だと、内容を理解するまでに少し時間がかかります。

しかし、写真やイラストを文章に差し込むことで、

一目で直感的に理解できる分かりやすいページにすることができます。

また、文字だけでは説明しにくい内容も、

写真やイラストを使って図解すれば分かりやすく解説できるでしょう。

他にも写真やイラストは、ページをめくった際に、

反射的に視線を誘導するポイントとして活用できます。

冊子を作る際は、写真やイラストを使って読み手の目を引くデザインを意識してみましょう。

冊子の用途に合わせたレイアウト見本

どのようにレイアウトを工夫すればいいのかは、冊子の用途によって異なります。

今回は用途に合わせたレイアウト見本を3つ紹介します。

ぜひレイアウトを決める際の参考にしてみてください。

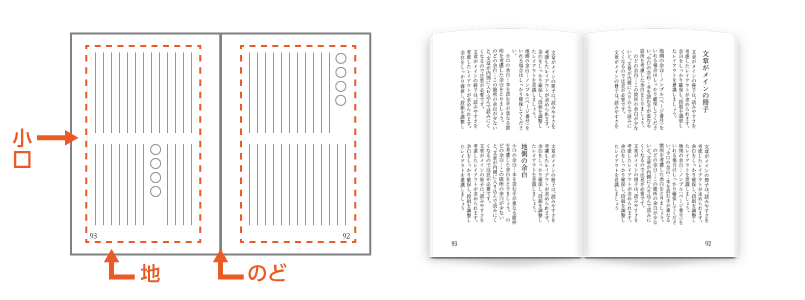

文章がメインの冊子

文章がメインの冊子は、読みやすさを考慮したレイアウトが求められます。

余白をしっかり確保し、段組を調整したレイアウトを意識しましょう。

地側の余白…ノンブル(ページ番号)をいれる場合はしっかり確保してください。

小口の余白…本を読む手が重なる箇所を考慮した余白をとりましょう。

のどの余白…この箇所の余白が少ないと、文章が内側に入り込んで読みにくくなるので注意が必要です。

また1ページあたりの文字数によって、冊子の印象が変わります。

文字数が多いと、きっちりとした印象になりページ数を少なくできますが、

文字が詰まると圧迫感が出てしまうでしょう。

反対に1ページあたりの文字数が少ないと、

ゆったりと余裕がありページ数が多い厚みのある冊子を作れます。

しかし、文字数が少ないと返って読みにくくなるので注意してください。

1ページあたりの文字数が多く、縦幅に余裕のある冊子は2段組のレイアウトがおすすめです。

イラストや写真がメインの冊子

イラストや写真がメインの冊子は、見開きごとにレイアウトを工夫する必要があります。

風合いや色使いなどイメージが異なる写真が、

同じ見開き内にあると統一感がなく、ごちゃごちゃとした印象を与えます。

できるだけ同じ風合いや色使いの写真やイラストでまとめて、

見開き内のイメージを統一させましょう。

強調したい写真やイラストは見開き2ページを使用して大きく掲載すると

インパクトのあるページに仕上がります。

また、イラストや写真を詰め込みすぎて、

視点が定まらないページにならないよう余白も意識してください。

1枚の写真に注目させたいときは

余白を大きくとって配置させるレイアウトがおすすめです。

文章と画像が混合している冊子

文章と画像が混合している冊子は、

強調したい内容に応じてレイアウトの手法を変えることが重要です。

例えば、商品カタログの場合は以下の要素で構成されます。

・キャッチコピー

・写真

・商品説明

・商品仕様

・価格

読み手は膨大な商品の中から、まずは目についた写真を見て、

その後にキャッチコピーや商品説明を確認し商品について知っていきます。

そのためカタログでは商品説明や仕様より、

キャッチコピーと写真を目立たせるレイアウト構成をおすすめします。

しかし、商品の売りが価格や性能の場合は、

売りにしたいワードをマーカーや色、フォントサイズで強調するとよいでしょう。

強調したいものは何なのか、情報の優先順位を決めてからレイアウトを考えましょう。

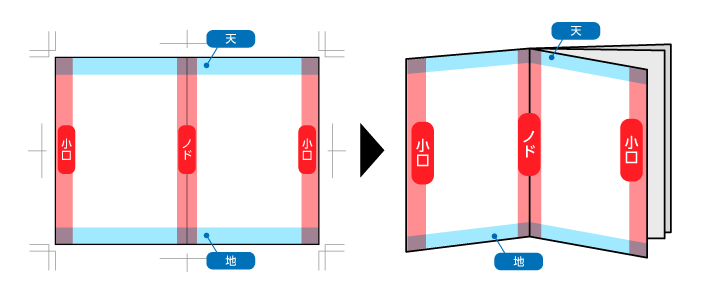

レイアウトを構成する各部分の名称

冊子を作る上で知っておきたい、

レイアウトを構成する各部分の名称についてご紹介します。

名称を把握しておくことで、印刷会社やデザイナーとのやり取りにも役立ちます。

・小口(こぐち) →本を開いた際にページの外側にある部分。

小口に余白がないと、本を持った際に指で文字が隠れてしまいます。

・のど →本を開いた際にページの中央にある部分。

のどに余白を空けておかないと、厚い冊子の場合は文字が入り込んでしまいます。

・天 →ページの上部分のこと。

天の余白によって、冊子の印象が大きく変わります。

・地 →ページの下部分のこと。

小説などは地にノンブルを記載するため、余白を確保しておかなければいけません。

・マージン(余白) →マージンとは余白のことです。

マージンをどれくらい確保するかで冊子の印象を大きく左右します。

・ノンブル(ページ番号) →ノンブルはページ番号のことです。

右ページは右下の端に、左ページは左下の端にノンブルを記載します。

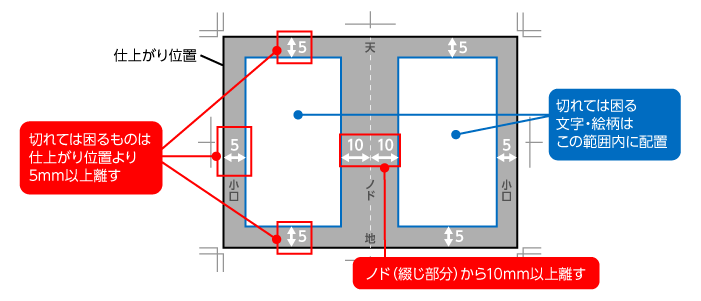

レイアウトで気をつけるポイント

レイアウトの際に気をつけるポイントとして重要なのが「余白」です。

どれくらいの余白を確保すれば良いのか、具体的な数値を解説していきます。

小口側の余白…冊子を製本する際の裁断によって多少のズレが発生することがあります。

必要な絵柄や文字は仕上がり位置より5mm以上離して配置するようにしましょう。

のど側の余白…製本すると完全にページが開けないことを考慮しなければいけません。

仕上がり位置より10mmは、文字や絵柄を配置しないように注意しましょう。

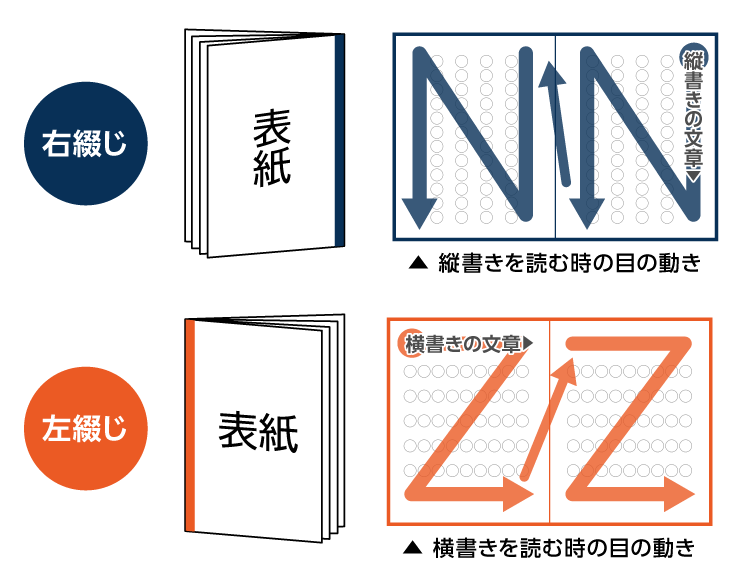

レイアウトに合わせた綴じ方と目の流れ

冊子には、主に右綴じと左綴じがあり

「読み手が冊子を読む際にどのような目線の動きで読むのか」を考慮する必要があります。

右綴じの場合は右から読み、左綴じの場合は左から読むことになります。

文章が横書きの場合は始まりが左側にあるため、左から読むので左綴じが読みやすいです。

反対に文章が縦書きの場合は右側から始まるため、右から読むので右綴じが読みやすくなります。

目の流れに合っていないレイアウトでは、

どれだけ優れた文章でも冊子が読みにくくなってしまいます。

レイアウトに合わせた綴じ方と目の流れを考慮して、冊子を作成しましょう。

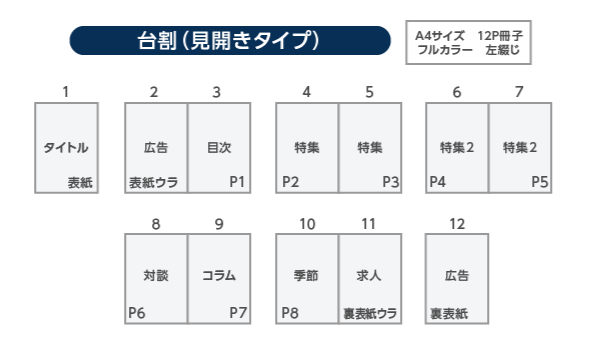

台割を使って冊子のレイアウトを決める

冊子を作成する前に、

全体のレイアウトを一度まとめてから進行することで後戻りが少なくなります。

そのため印刷会社では「台割」を作成し、ページ構成を管理しています。

台割とは、冊子を作成する際の設計図のようなものです。

何ページにどの内容がくるのかをまとめていき、台割を確認しながら冊子を作ります。

台割には、ページを1枚ずつ分解して展開した「見開きタイプ」と、

エクセルなどで表にまとめた「表タイプ」の2種類があります。

自分の作りたい冊子に合った台割を使って、ページ構成やレイアウトをまとめてください。

まとめ

この記事では冊子のレイアウトのコツについて解説しました。

魅力的な冊子を作るには、余白と見出し、段組や写真などを

工夫して読みやすく目を引くようにレイアウトを工夫することが大切です。

決まったレイアウトは台割に落とし込んで管理することで後戻りが少なくなります。

悩んだ際は、ぜひ今回紹介したレイアウト見本を活用してより良い見せ方を考えてみてくださいね。

コメントを投稿するにはログインしてください。