無線綴じ冊子の魅力と製本のポイント:プロが教える美しい仕上がりの秘訣

無線綴じは、書籍や雑誌、企業パンフレットなど幅広い印刷物で採用される代表的な製本方法です。背表紙が平らで美しく、ページ数の多い冊子に最適な仕上がりを実現します。

本記事では、無線綴じ冊子の基本的な仕組みから、用途別の選び方、品質向上のポイントまで、製本のプロが培った知識とノウハウを詳しく解説します。初心者の方にもわかりやすく、実践的な情報をお届けします。

無線綴じとは何か?基本的な仕組みを理解しよう

無線綴じ(むせんとじ)とは、針金や糸を使わずに、接着剤のみで本文ページを表紙と一体化させる製本方法です。「無線」という名称は、針金(有線)を使わないことに由来しています。

この製本方法では、まず本文用紙を重ねて束にし、背の部分に特殊な接着剤(ホットメルト)を塗布します。その後、表紙を巻きつけて圧着し、三方を裁断して仕上げます。接着剤が冷えて固まることで、ページ同士がしっかりと結合され、一冊の冊子として完成します。

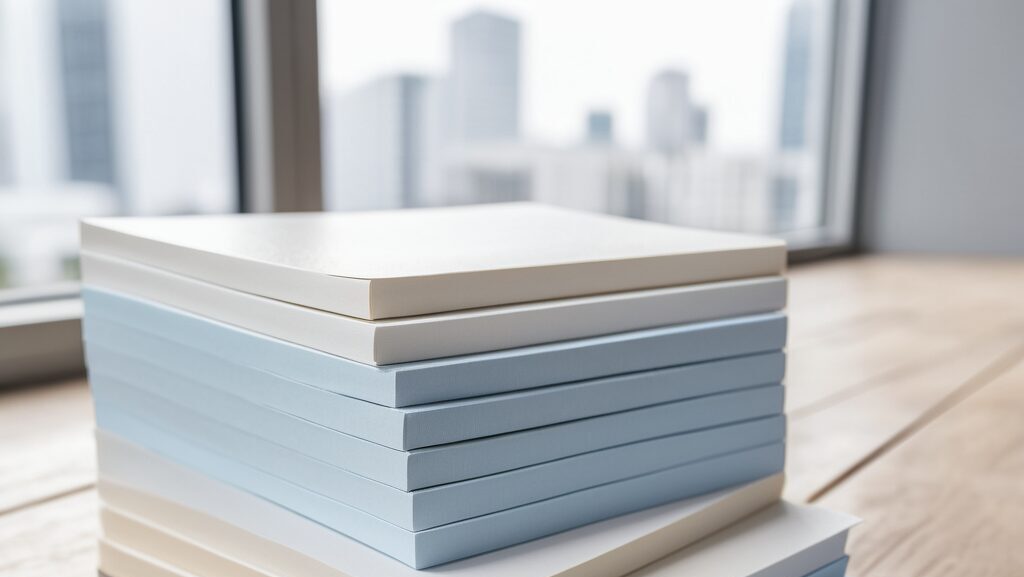

無線綴じの最大の特徴は、背表紙が平らで美しく仕上がることです。書店に並ぶ書籍のように、タイトルや著者名を背表紙に印刷できるため、本棚に並べた際の見栄えが良くなります。また、ページ数が多い冊子でも確実に綴じることができ、36ページから数百ページまで幅広く対応可能です。

製本強度についても、適切な用紙と接着剤を選択すれば、日常的な使用に十分耐える耐久性を確保できます。ただし、180度完全に開くことは難しく、ノド(綴じ部分)付近の文字や画像は見えにくくなる場合があるため、デザイン時には注意が必要です。

無線綴じが最適な用途と他の製本方法との違い

無線綴じは、その特性を活かせる様々な用途で重宝されています。最も一般的なのは書籍や雑誌の製本で、小説、実用書、写真集、カタログなどに広く採用されています。企業用途では、会社案内、商品カタログ、年次報告書、マニュアル類などで威力を発揮します。

他の製本方法と比較してみましょう。中綴じ製本は、用紙を二つ折りにして中央をホチキスで留める方法で、ページ数は4の倍数に限定され、通常48ページ程度が上限となります。一方、無線綴じは4ページ単位での調整が可能で、大幅にページ数を増やせます。

平綴じ製本は、用紙を重ねて端をホチキスで留める方法ですが、針金が錆びる可能性があり、長期保存には向きません。無線綴じは接着剤のみを使用するため、適切な保管環境下では長期間品質を維持できます。

リング綴じやスパイラル綴じは、180度以上開けるという利点がありますが、業務用の印象が強く、正式な資料や販促物には不向きです。無線綴じは、プロフェッショナルで洗練された印象を与えるため、ビジネスシーンでの信頼性が高まります。

特にページ数が多い冊子の場合、無線綴じの優位性は顕著に現れます。100ページを超えるような厚い冊子でも、美しく安定した仕上がりを実現でき、取り扱いやすさも確保されます。

用紙選びで決まる!無線綴じ冊子の品質向上テクニック

無線綴じ冊子の品質は、用紙選択によって大きく左右されます。適切な用紙を選ぶことで、見た目の美しさだけでなく、耐久性や使い勝手も向上します。

本文用紙の選び方

本文用紙で最も重要なのは、紙の厚さと繊維方向です。薄すぎる用紙(70g/㎡未満)は、接着剤が浸透しすぎて文字が透けたり、製本時にしわが発生したりする可能性があります。一般的には90g/㎡以上の用紙を推奨します。

繊維方向(紙目)も重要な要素です。無線綴じでは、紙目が背と平行になるよう配置することで、ページがめくりやすくなり、製本後の反りも軽減されます。コート紙やマットコート紙を使用する場合は、表面処理により接着力が低下する可能性があるため、製本業者との事前相談が必要です。

表紙用紙の重要性

表紙用紙は冊子の第一印象を決定づける重要な要素です。一般的には180g/㎡以上の厚手用紙を使用し、必要に応じて表面加工を施します。PP加工(ポリプロピレンフィルム加工)を施すことで、耐久性と高級感を同時に実現できます。

色上質紙を表紙に使用する場合は、本文用紙との相性を考慮する必要があります。表紙が硬すぎると開きにくくなり、柔らかすぎると型崩れの原因となるため、適度な剛性を持つ用紙選択が重要です。

デザイン時の注意点と美しい仕上がりのコツ

無線綴じ冊子のデザインでは、製本特性を考慮した設計が不可欠です。適切なデザイン配慮により、機能性と美観を両立できます。

ノド(綴じ部分)には十分な余白を確保しましょう。一般的に、文字や重要な画像はノドから15mm以上離して配置します。ページ数が多いほど、この余白を大きく取る必要があります。特に見開きデザインでは、中央部分が見えにくくなることを想定し、重要な要素は避けて配置します。

背表紙のデザインも重要なポイントです。背幅は本文用紙の厚さとページ数によって決まるため、正確な計算が必要です。一般的に、90g/㎡の用紙では「ページ数÷2×紙厚+表紙用紙厚×2+糊代」で算出できます。

印刷データ作成時は、塗り足し(ドブ)を適切に設定することで、裁断時の白場発生を防げます。通常、天地左右に3mm程度の塗り足しを設けます。また、重要な文字や画像は、裁ち落とし線から3mm以上内側に配置することで、裁断ミスによる欠けを防止できます。

カラーマネジメントにも注意が必要です。特に、表紙と本文で異なる用紙を使用する場合、同じデータでも発色が変わる可能性があります。重要な色味がある場合は、事前に色校正を行うことを推奨します。

コスト効率と納期を考慮した製本計画の立て方

無線綴じ冊子の製作では、品質と予算、納期のバランスを取ることが重要です。効率的な製本計画により、コストパフォーマンスの高い冊子製作が実現できます。

部数設定は最も大きなコスト要因です。無線綴じには固定費(版下作成、製本機械設定など)がかかるため、少部数では単価が高くなります。一般的に、100部を超えると単価が安定し始め、500部以上で経済的なメリットが顕著になります。長期的な使用計画を立て、適切な発注部数を決定しましょう。

用紙コストの最適化も重要です。同じ見た目でも、用紙銘柄や調達ルートにより価格差が生じます。特殊な用紙を希望する場合は、類似品での代替可能性も検討し、コストと品質のバランスを取りましょう。

納期については、繁忙期(年度末、夏季休暇前など)を避けることで、コスト削減と品質安定化を図れます。また、データ入稿から完成まで、通常5〜10営業日程度を見込む必要があります。修正回数を最小限に抑えるため、入稿前のチェック体制を整備することが重要です。

複数の製本業者から見積もりを取得し、価格だけでなく品質レベルや対応力も比較検討しましょう。長期的なパートナーシップを築ける業者を選ぶことで、安定した品質とコスト効率を実現できます。

まとめ

無線綴じ冊子は、美しい仕上がりと高い実用性を兼ね備えた製本方法です。適切な用紙選択、デザイン配慮、製本計画により、プロフェッショナルな品質の冊子を効率的に製作できます。ノド余白の確保、背表紙設計、コスト最適化など、各工程でのポイントを押さえることで、満足度の高い仕上がりを実現しましょう。製本業者との密なコミュニケーションも成功の鍵となります。

無線綴じ冊子なら ネット印刷プリントモール

https://printmall.jp/

お問合せ

お問合せ

コメントを投稿するにはログインしてください。