初心者でもわかる!冊子製本の基礎知識と失敗しないコツ

冊子製本は、企業の資料や学習教材、趣味の同人誌など、幅広いシーンで活用されています。初めて冊子を作る方でも安心して取り組めるよう、今回は製本の基本や手順、注意点、そして便利なサービス活用法までを詳しく解説します。失敗せずに理想の冊子を作るためのポイントを押さえましょう。

冊子製本の基本と種類を押さえよう

冊子製本とは、複数の紙を一定の順番に綴じて一冊の本に仕上げる加工のことです。冊子は目的や用途によりさまざまな製本方法が選ばれます。主な製本方法には以下があります。

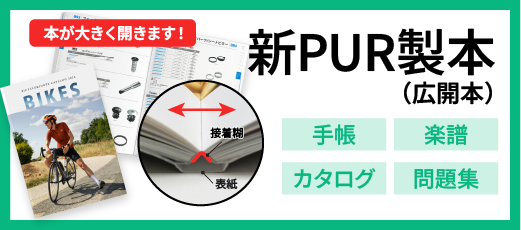

無線綴じ製本

複数の紙をまとめて背部分を糊で固め、表紙を巻く方式。ページ数が多い冊子や書籍、報告書などに多く採用されています。分厚い本やイラスト集、企業の年次報告などにも適しています。製本強度も高く、見た目もきれいです。

中綴じ製本

各ページを重ねて折り、中央を針金(ホチキス)で綴じる方法です。A4サイズの冊子なら8〜128ページ程度まで対応。会議資料やパンフレット、無料情報誌など、ページ数が少ない冊子作成に向いています。紙を開いた時に180度開けるので、見開きデザインを活かしやすいのが特徴です。

他の製本方法

上記以外に、2穴や4穴ファイル綴じ、リング綴じ、和綴じなど独自性のある方法も存在します。用途やデザインによって、個性的な仕上がりとなります。

冊子製本の目的と用途を決める

冊子を作るときには、「何のためにつくるのか」「誰に読ませたいのか」を明確にすることが大切です。

冊子の主な用途

冊子は、多岐にわたる目的で活用される非常に汎用性の高いツールです。

- プレゼン資料: 会議や説明会で配布され、情報の補完や理解促進に役立ちます。

- 商品カタログ: 営業時に顧客へ渡すことで、製品の詳細や魅力を効果的に伝えます。

- マニュアル: 業務用指示書や取扱説明書として、作業手順や製品の操作方法を明確に示します。

- 学習教材: 学校や塾で使用するテキストとして、生徒の学習をサポートします。

- 文集・同人誌: 記念品や趣味での発行物として、個人の表現や思い出を形に残します

これらの用途に加え、イベントのパンフレット、企業のIR資料、地域の観光案内、ポートフォリオ、社内報など、冊子の活用範囲は広がり続けています。手軽に持ち運びができ、情報を整理して提供できるため、さまざまな場面でコミュニケーションを円滑にする役割を担っています。

目的から選ぶ製本方法

例えば、ページ数が20ページ以下でコストを抑えたい場合は中綴じ、分厚い参考書や長期保存が必要な資料には無線綴じがおすすめです。用途に合った製本方法を選ぶことで、使いやすく見栄えも良い冊子を作成できます。

印刷データ準備で注意すべき点

失敗しない冊子製本には、印刷データ作成が最大のポイントです。ここをきちんと押さえるだけで仕上がりの品質が大きく変わります。

サイズと断裁位置の確認

仕上がりサイズ(A4、B5など)および断裁位置(塗り足し3mm)を必ず確認しましょう。特に背景色や画像がページいっぱいに入る場合、3mm程度余白をつけて配置(塗り足し設定)します。これを怠ると、断裁時に色の切れ目や白フチが出てしまいます。

ページ順・ノンブル設定

ページレイアウトは表紙、本文、裏表紙の順番を理解し、ページ順(ノンブル=番号)を誤らないようにしましょう。冊子では対向ページ(見開き)のデザインも考慮し、文章や画像が中央で途切れないよう配慮が必要です。

フォントや画像の埋め込み

作成ソフトによりフォントや画像が意図せず置き換わる場合があるため、PDF化する際は必ず「すべてのフォントを埋め込み」「画像解像度300dpi以上」といった設定を推奨します。

制作工程と印刷会社選び

冊子制作は、高品質な成果物を得るためにいくつかの重要な工程を経て行われます。

- 企画・構成決定: まず、冊子の用途、ページ数、サイズを明確にし、目的に合った用紙や製本方法を選定します。この段階で全体の方向性を固めます。

- データ作成: 次に、WordやInDesign、PowerPoint、Illustratorといったソフトウェアを用いて、テキストや画像、図表を配置し、レイアウトを作成します。ここで冊子の「見た目」が形作られます。

- 校正・チェック: データが完成したら、誤字脱字、ページ順、デザインに間違いがないか、複数人で最終確認を行います。この工程は品質を左右する非常に重要なステップです。

- 印刷・製本: 自宅のプリンターでも印刷は可能ですが、部数や仕上がりの品質を重視する場合は、専門の印刷業者に依頼するのが安心です。プロの技術で、企画通りの冊子が完成します。

- 納品・配布: 最後に、完成した冊子を目的地や関係者へ配送・配布し、冊子の役目を果たします。

これらの工程を丁寧に進めることで、目的を達成し、読者に響く冊子を制作できます。特に、企画段階での明確な目標設定と、入念な校正作業が、成功への鍵となります。

印刷会社選びのポイント

印刷会社を選ぶ際は、以下の点をチェックしましょう。

- 最小ロット数: 1冊からでも頼めるか、必要な部数に対応しているかを確認します。

- サイズ・製本方法: 希望する冊子のサイズや、無線綴じなど製本方法に対応しているか確認しましょう。

- データ入稿形式: 多くの印刷会社でPDF入稿が推奨されています。PDFは環境に依存せず、印刷時のトラブルが少ないため、最適な形式です。もしPDF以外で入稿する場合は、対応ファイルやサポート体制を確認してください。

- 価格・納期・配送: 予算と希望納期に合うか、配送方法も合わせて確認しましょう。

- Web入稿・サンプル: ネットから手軽にデータを入稿できるか、また仕上がりを事前に確認できるサンプル提供があるかどうかもポイントです。

自分に合った印刷会社を比較検討し、信頼できるパートナー選びが大切です。

仕上がりの品質を上げるコツ

最後に、満足のいく冊子にするための工夫やトラブル防止策を具体的にご紹介します。

用紙や表紙選びも作品の印象に

本文用紙は「上質紙」や「コート紙」、表紙は「マットPP」や厚紙など種類豊富です。丈夫さや高級感、発色の良さまで用途に合わせて選択しましょう。

製本・断裁時の注意点

冊子を印刷する際、製本や断裁の工程で1〜2mm程度のズレが生じることがあります。これは物理的に完全に防ぐのが難しいため、デザインの段階で対策をしておくと仕上がりが格段に良くなります。

具体的には、文字や重要なデザイン要素は、仕上がり位置の端から最低5mm以上内側に配置するようにしましょう。これを「安全域」や「マージン」と呼びます。このスペースを確保することで、もし断裁ズレが発生しても、文字や絵柄が途中で切れたり、欠けたりするのを防ぐことができます。

少しの工夫で、プロのような美しい冊子に仕上がりますよ。

冊子保存・管理方法

大量に作成した場合、湿気や日光による変色・劣化を防ぐため、涼しく乾燥した場所に箱詰め保管をおすすめします。定期的な在庫確認も忘れずに。

まとめ

いかがでしたか?

冊子製本は、目的や用途に合わせた製本方法選びと、データ作成やレイアウトの丁寧な準備が要です。印刷会社や外注サービスの活用で高品質な仕上がりが実現でき、自分らしい冊子づくりがより楽しくなります。本記事のポイントを押さえて、失敗のない理想の冊子を完成させましょう。

高品質な冊子製本を検討しているなら、様々なニーズに対応するネット印刷プリントモールがおすすめです。是非ご検討ください。

冊子印刷なら ネット印刷プリントモール

https://printmall.jp/

お問合せ

お問合せ